保険料の仕組み

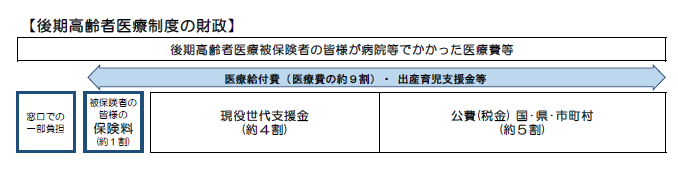

被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、国や県、市町村からの負担金や他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っています。

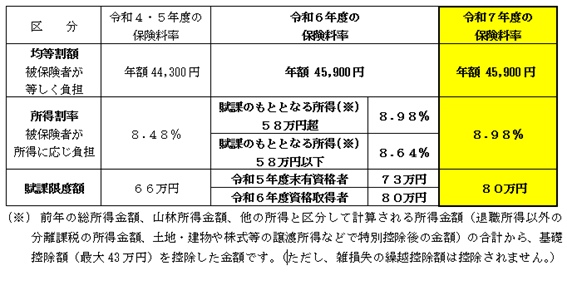

令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。

保険料のポイントと計算方法

保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。保険料を決定する日(賦課期日)は、当該年度の4月1日となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。[PDFファイル/510KB]

保険料の納め方

保険料は、原則として年金からの差し引きにより納めます(特別徴収)。ただし、年金受給額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。

また、75歳になった方や住所変更をした方(同一市町村内での転居は除く)は、しばらくの間は普通徴収で納めます。

(1) 特別徴収の場合

通知時期

- 4月 仮徴収(※)額決定通知書

- 8月 保険料額決定通知書

※仮徴収とは

保険料額は、前年中の所得情報をもとに、毎年8月の保険料額決定通知書でお知らせします。そのため、本算定後の10・12・2月の特別徴収額(本徴収)が高額にならないように、本算定前の4・6・8月の特別徴収で前年度の2月分の金額を仮で特別徴収することです(仮徴収2年目からの方)。

なお、仮徴収初年度の方は、前々年の所得から算出した額を仮で特別徴収します。

本徴収とは、10・12・2月の特別徴収のことをいいます。本徴収では、本算定で決定した年間保険料額から、仮徴収の額を差し引いた残りの額を10・12・2月の3回に分けて徴収することとなります。

納期

| 仮徴収 | 本徴収 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |

お支払い方法の変更

年金からの差引により保険料をお支払いいただいている方でも口座振替に変更することができます。希望される方は、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

- お申し出から差引停止及び口座振替開始まで2~3ヶ月程度必要となります。

(2) 普通徴収の場合

通知時期

〇年度当初(4月1日)から資格を取得している方には、8月にお住まいの市町村から納入額決定通知書や納入通知書が送付されます。

〇年度の途中から資格を取得した方には、資格を取得した翌月にお住まいの市町村から納入額決定通知書や納入通知書が送付されます。

納期 (一般例)

| 口座振替・納入通知書 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |

| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 |

保険料を滞納すると!

納期限を過ぎても納付がない場合、延滞金が加算される場合があります。また、保険料の滞納が続いた場合は、連帯納付義務者(配偶者・世帯主)に納付していただく場合や給与・年金・生命保険の差押等、滞納処分の対象となる場合があります。

納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めにお住まいの市町村担当窓口へご相談ください。